ЗУН — это аббревиатура. Расшифровывается как «Знание — Умение — Навык».

Каковы этапы нужно прояти человеку, чтобы освоить новый навык:

- Сначала, появляется Интерес к новому действию (такой интерес может появиться при наблюдении чьего-то умения или навыка).

- Второй уровень — Вера в то, что какое-либо действие может стать действием человека. И такого результата можно достичь.

- Третий уровень — получение Знания. На этом этапе у человека появляется представление о том, как то или иное действие делается. Важным фактором является возможность воспроизвести все значимые детали.

- Четвертый уровень — возникновение Первичного умения. Это значит, что человек умеет делать что-то уверенно. Однако, есть ограничение для первичного умения. Его можно воспроизвести только в привычной для человека ситуации, с заданными условиями. Также человек должен следить за своими действиями, чтобы выполнить все точно.

- Пятый уровень — Настоящее умение. Это когда человек делает что-то уверенно в широком круге ситуаций.

- Шестой уровень — появление Навыка. Это действия, которые человек выполняет без контроля сознания, не задумываясь, полностью автоматически.

- Седьмой уровень — это Привычка. Это действия, которые выполняется сами собой без воли человека. Такие действия совершаются естественно, сами собой, полностью на автомате.

- Восьмой уровень — Потребность. Это действия, к которым человек привык настолько, что возникает дискомфорт, если их не делать.

Как знания, умения и навыки влияют на обучение и развитие ребенка и почему родителям стоит ориентироваться в понятиях педагогики?

Основа основ: Знания. Умения. Навыки

К сожалению, далеко не все родители свободно ориентируются в педагогических понятиях. Даже больше - не все понимают, зачем это им вообще нужно. А зря. Неправильно думать, будто отдав ребенка в школу, вы скидываете с себя ответственность за его обучение. Вы - такой же учитель для него, как и школьные педагоги, даже более близкий, а зачастую и более авторитетный.

И зная хотя бы о базовых понятиях педагогики, вы сможете не только следить за развитием своего ребенка, но и помогать ему преодолевать трудности на пути обучения.

Для начала поговорим о самом понятии обучения и связанной с ним аббревиатурой, неясной большинству родителей - ЗУН. Что же скрывается за этими тремя буквами и почему о них говорят все педагоги?

Обучение и ЗУН - разбираемся с терминами

Не углубляясь в научную терминологию, можно сказать, что обучение - это процесс, направленный на усвоение учениками определенных знаний, умений и навыков. Вот и секрет аббревиатуры ЗУН - это и есть знания (З), умения (У) и навыки (Н).

Естественно, у обучения есть и более дальновидные цели: формирование мировоззренческих позиций, развитие умственных способностей и раскрытие потенциальных возможностей учеников. Но в самом начале - всегда ЗУН. С этим разобрались, но что же представляет собой каждый компонент по отдельности, как они связаны и что дают ребенку?

Что такое знания

Разные теоретики дают разные определения понятия «знание». Для одних это - воспроизведение определенных аспектов реальности, для других - отображение этой же реальности, для третьих - умение оперировать теоретическими обобщениями. Если по-простому, знание - это способность понимать, сохранять и воспроизводить определенные факты.

Приведем пример: когда ваш ребенок начинает изучать алфавит, он формирует именно знание о буквах, а затем - знание о том, что их можно складывать в слоги и слова.

Казалось бы, знания - это, безусловно, хорошо. Ребенок знает буквы, таблицу умножения и математические формулы. Но есть одна загвоздка, о которой говорит известное выражение - без практики теория мертва. Знания - отличный тренажер для мозга и инструмент познания окружающего мира, но сами по себе они еще не приносят видимой пользы. А чтобы приносили, они должны плавно переходить в… умения!

Что такое умения

Умения - это способность применять полученные знания на практике. Это необходимый этап интегрирования знаний в практическую жизнь.

Когда ребенок знает буквы, он учится складывать их в слова и читать. В этом случае чтение становится умением, вытекающим из ранее полученных знаний.

Умения - это тоже хорошо. Ребенок учится применять собственные знания и глубже познает мир. Умения - это всегда сознательные способности, требующие приложения определенных усилий. Можно ли сделать их бессознательными? Конечно, можно - для этого умения должны перерасти в… да, вы правильно догадались - в навыки!

Что такое навыки

Навыки - это умения, доведенные до автоматизма. Ребенок использует полученные знания уже на бессознательном уровне и действует, даже не задумываясь.

Любой процесс обучения направлен на постепенное освоение всех трех компонентов в их логической последовательности: сначала знания - потом умения - затем навыки. Эта схема работает и способствует полноценному усвоению учебного материала. Но вы можете использовать ее и дома - с готовкой, уборкой или творческими занятиями.

Несмотря на кажущуюся простоту, процесс обучения сложен и многогранен. Некоторые умения и навыки формируются годами, а на их совершенствование может уйти вся жизнь. Кроме того, некоторые навыки могут быть вообще недостижимыми - например, не всем дается живопись или игра на пианино.

Как ЗУН влияют на развитие ребенка

Очевидно, что ЗУН как основа процесса обучения непосредственно влияет на развитие ребенка. Более того, сам процесс усвоения ЗУН сопоставим с общим развитием любых способностей человека, таких как:

1) восприятие объекта;

2) узнавание, осмысление и поиск связи с другими объектами;

3) воспроизведение полученной информации (на уровне знаний, умений и навыков);

4) применение новых ЗУН, включение их в собственную картину мира;

5) творческая деятельность на основе приобретенных ЗУН.

Однако стоит отметить, что традиционная школьная модель образования часто игнорирует последнюю, творческую, составляющую процесса обучения. А ведь она учит ребенка эффективно действовать в непредвиденных ситуациях, искать новые пути решения проблемы и проявлять креативность.

Именно поэтому лучше всего позаботиться о дополнительных занятиях для ребенка, которые заполнят пробелы школьного образования.

С этой целью отлично справятся курсы ментальной арифметики или мегаскорочтения .

Именно поэтому лучше всего позаботиться о дополнительных занятиях для ребенка, которые заполнят пробелы школьного образования.

С этой целью отлично справятся курсы ментальной арифметики или мегаскорочтения .

О том, что еще вы можете сделать для полноценного развития ребенка и о каких педагогических понятиях стоит знать каждому родителю, читайте на сайте

Продолжение. Начало в №№ 39-46

Субъектность личности (индивидуальность) проявляется в избирательности к познанию мира (содержанию, виду и форме его представления), устойчивости этой избирательности, способах проработки учебного материала, эмоционально-личностном отношении к объектам познания (материальным и идеальным).

Акценты целей

Ц Развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка.

Ц Максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить» индивидуальный (субъектный) опыт ребенка.

Ц Помочь ребенку познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не формировать у него заранее заданные свойства.

Гипотезы

Ученик не становится субъектом обучения, а им изначально является, как носитель субъектного опыта.

Ученье есть не прямая производная от обучения, а самостоятельный, индивидуальный, личностно значимый, а потому очень действенный источник развития.

- «Вектор развития» строится от ученика к определению индивидуальных педагогических воздействий, способствующих его развитию.

Ученик ценен воспроизводством не столько общественного, сколько индивидуального опыта и развития на его основе.

Особенности содержания

Технология личностно-ориентированного обучения представляет сочетание обучения, понимаемого как нормативно-сообразная деятельность общества, и ученья как индивидуально значимой деятельности отдельного ребенка. Деятельность ученья, ее содержание, методы, приемы направлены, главным образом, на то, чтобы раскрыть и использовать субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых способов познания путем организации целостной учебной (познавательной) деятельности.

В образовательном процессе выделены основные сферы человеческой деятельности (наука, искусство, ремесло), их психологическое содержание, обоснованы требования к тому, как ими овладевать.

С другой стороны, выявлены индивидуальные особенности ребенка (тип и характер интеллекта, уровень его развития и т.п.), степень его адекватности (неадекватности) определенному виду деятельности.

На этих основаниях для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в отличие от учебной имеет индивидуальный характер, основывается на знании особенностей ученика как личности со всеми только ей присущими характеристиками. Программа должна быть гибко приспособлена к возможностям ученика, динамике его развития под влиянием обучения.

Особенности методики

Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя, который направлен на совместное конструирование программной деятельности. При этом обязательно учитываются индивидуальная избирательность ученика к содержанию, виду и форме учебного материала, его мотивация, стремление использовать полученные знания самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением.

ЗУН. Ученик избирательно относится ко всему, что воспринимает из внешнего мира. Далеко не все понятия, организованные в систему по всем правилам научной и педагогической логики, усваиваются учащимися, а только те, которые входят в состав их личного опыта. Поэтому начальной точкой в организации обучения является актуализация субъектного опыта, поиск связей, определение зоны ближайшего развития.

СУД. Способ учебной работы - это не просто единица знания или отдельное умственное умение, а личностное образование, где, как в сплаве, объединены мотивационно-потребностные, эмоциональные и операционные компоненты.

В способах учебной работы отражается субъектная переработка учениками программного материала, в них фиксируется уровень его развития. Выявление способов учебной работы, устойчиво предпочитаемых самим учеником, является важным средством определения его индивидуальных особенностей.

СУД рассматриваются как метазнания, как приемы и методы познания.

Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии является индивидуальность ребенка, то ее методическую основу представляют индивидуализация и дифференциация учебного процесса. Исходный пункт любой предметной методики - раскрытие индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика. Затем определяется структура, в которой эти возможности будут оптимально осуществляться.

С самого начала для каждого ребенка создается не изолированная, а, напротив, открытая разносторонняя школьная среда, с тем чтобы дать ему возможность проявить себя. Когда эта возможность будет профессионально выявлена педагогом, тогда можно рекомендовать наиболее благоприятные для его развития дифференцированные формы обучения.

Гибкие, мягкие, ненавязчивые формы индивидуализации и дифференциации, которые организует педагог на уроке, позволяют фиксировать избирательность познавательных предпочтений ученика, устойчивость их проявлений, активность и самостоятельность школьника в их осуществлении через способы учебной работы.

Диагностика. Постоянно наблюдая за каждым учеником, выполняющим разные виды учебной работы, педагог накапливает банк данных о формирующемся у него индивидуальном познавательном «профиле» ученика, который меняется от класса к классу. Профессиональное наблюдение за учеником должно оформляться в виде индивидуальной карты его познавательного (психического) развития и служить основным документом для определения (выбора) дифференцированных форм обучения (профильных классов, индивидуальных программ обучения и т.п.).

Педагогическое (клиническое) наблюдение за каждым учеником в процессе его повседневной, систематической учебной работы должно быть основой для выявления его индивидуального познавательного «профиля».

Дидактическое обеспечение. Технология личностно-ориентированного образовательного процесса предполагает специальное конструирование учебного текста, дидактического материала, методических рекомендаций к его использованию, типов учебного диалога, форм контроля за личностным развитием ученика в ходе овладения знаниями. Только при наличии дидактического обеспечения, реализующего принцип субъектного образования, можно говорить о построении личностно-ориентированного процесса.

Основные требования к разработке дидактического обеспечения личностно-ориентированного развивающего процесса:

Учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать выявление содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его предшествующего обучения;

Изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не только на расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но и на преобразование наличного опыта каждого ученика;

В ходе обучения необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с научным содержанием задаваемых знаний;

Активное стимулирование ученика к самоценной образовательной деятельности должно обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями;

Учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы ученик имел возможность выбора при выполнении заданий, решении задач;

Необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и использованию наиболее значимых для них способов проработки учебного материала;

При введении знаний о приемах выполнения учебных действий необходимо выделять общелогические и специфические предметные приемы учебной работы с учетом их функций в личностном развитии;

Необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но, главным образом, процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые осуществляет ученик, усваивая учебный материал;

Образовательный материал должен обеспечивать построение, реализацию, рефлексию, оценку учения как субъектной деятельности.

Позиция учителя

инициирование субъектного опыта учения;

развитие индивидуальности каждого ребенка;

признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека.

Позиция ученика

свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса;

самопознание, самоопределение, самореализация.

Предтечи, разновидности, последователи

Аналогичная модель обучения предложена американским психологом Д. Колбом: цикл обучения, исходящий из конкретного опыта ребенка, включает последовательно фазы рефлексивного наблюдения, концептуализации, активного экспериментирования и переосмысления.

Атутов П.И. Связь обучения с жизнью, с практикой, с производством. М., 1962.

Борисова Е.М. и др. Индивидуальность и профессия. М., 1991.

Верцинская Н.Н. Индивидуальность личности. Минск, 1990.

Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся / Под ред. И.С.Якиманской. М., 1989.

Вопросы психологии способностей школьников / Под ред. В.А.Крутецкого. М., 1964.

Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. М., 1981.

Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига, 1995.

Леви В. Искусство быть собой. М., 1973.

Новые ценности образования: тезаурус для учителей и школьных психологов. М., 1995.

Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. М., 1991.

Психологические критерии качества знаний школьников / Под ред. И.С.Якиманской. М., 1990.

Селевко Г.К. Взаимосвязь производственной деятельности учащихся с общеобразовательной подготовкой // Советская педагогика. 1964. №3.

Шадриков В.Д. Личностно-ориентированное обучение // Педагогика. 1994. №5.

Шадриков В.Д. Психология деятельности и способности человека. М.: Логос, 1996.

Якиманская И.С. Дифференцированное обучение: «внешние» и «внутренние» формы // Директор школы. 1995. №3.

Якиманская И.С. Знания и мышление школьника. М., 1985.

Якиманская И.С. Принцип активности в педагогической психологии // Вопросы психологии. 1989. №6.

Якиманская И.С. Развивающее обучение. М., 1979.

Герман СЕЛЕВКО

Продолжение следует

Продуктом нашей познавательной деятельности являются знания. Они представляют собой сущность, отраженную человеческим сознанием, и запоминаются в виде суждений, конкретных теорий или понятий.

Знания, умения и навыки - взаимосвязь

Знания, умения и навыки - взаимосвязь

Что такое знание?

Знания определяют наши умения и навыки, они представляют собой основу нравственных качеств человека, формируют его мировоззрение и взгляды на мир. Процесс формирования и усвоения знаний, навыков, умений является основополагающим в работах многих ученых и психологов, однако понятие «знание» определяется у них по-разному. У некоторых – это продукт познания, у других – отражение и упорядочение реальности или способ сознательного воспроизведения воспринятого объекта.

Элементарными знаниями обладают и представители животного мира, они помогают им в их жизнедеятельности и реализации инстинктивных актов.

Усвоение знаний - результат

Усвоение знаний - результат Усвоение знаний во многом зависит от избранного пути, от него зависит полнота умственного развития обучаемого. Сами по себе знания не могут обеспечить высокий уровень интеллектуальной развитости, но без них этот процесс становится немыслимым. Формирование моральных взглядов, волевых черт характера, убеждений и интересов происходит под влиянием знаний, поэтому они являются важным и необходимым элементом в процессе развития способностей человека.

Какие существуют виды знаний?

- Житейский вид знаний, основывается на житейской мудрости, здравом смысле. Это основа поведения человека в повседневной жизни, оно формируется в результате соприкосновения человека с окружающей действительностью и внешними сторонами бытия.

- Художественные – это специфический способ усвоения действительности посредством эстетического восприятия.

- Научные знания представляют собой систематизированный источник информации, основанный на теоретических или опытных формах отражения мира. Научные знания могут противоречить житейским из-за ограниченности и односторонности последних. Наряду с научными знаниями существуют еще донаучные, которые предшествовали им.

Первые знания ребенок получает в младенчестве

Первые знания ребенок получает в младенчестве Усвоение знаний и его уровни

Усвоение знаний основывается на активной мыслительной деятельности обучаемых. Весь процесс контролируется преподавателем и состоит из нескольких этапов усвоения.

- На первом этапе – понимания, происходит восприятие объекта, то есть выделение его из общей среды и определение его отличительных качеств. У обучающегося нет опыта в данном виде деятельности. А его понимание информирует о его способности к обучаемости и восприятию новой информации.

- Второй этап – узнавания, связан с осмыслением полученных данных, усмотрением его связей с другими субъектами. Процесс сопровождается выполнением каждой операции, при этом используются подсказки, описание действия или намеки.

- Третий уровень – воспроизведения, характеризуется активным самостоятельным воспроизведением понятой и рассмотренной ранее информации, она активно применяется в типовых ситуациях.

- Следующим уровнем процесса усвоения знаний, формирования умений и навыков является применение. На данном этапе учащийся включает воспринятое знание в структуру предшествующего опыта, способен применить приобретенную совокупность умений в нетиповых ситуациях.

- Заключительный пятый уровень усвоения – творческий. На данном этапе сфера деятельности для обучаемого становится известна и понятна. Возникают непредвиденные ситуации, в которых он способен создать новые правила или алгоритмы разрешения возникших сложностей. Действия обучаемого считаются продуктивными и творческими.

Формирование знаний продолжается практически всю жизнь

Формирование знаний продолжается практически всю жизнь Классификация уровней формирования знаний позволяет качественно оценить усвоение материала учащимся.

Развитие ученика происходит, начиная с первого уровня. Понятно, что если уровень знаний ученика характеризуется начальным этапом, то роль и ценность их невелика, однако, если учащийся применяет в незнакомых ситуациях полученную информацию, тогда можно говорить о значимом шаге в сторону умственного развития.

Таким образом, усвоение и формирование умений реализуется путем осмысления и повторения информации, понимания и применения в знакомых или новых условиях или сферах жизнедеятельности.

Что такое умения и навыки, из каких этапов состоит процесс их формирования?

До сих пор ведутся жаркие споры среди ученых о том, что находится выше в иерархической схеме формирования новых знаний, умений и навыков, характеризующей умственное развитие. Некоторые подчеркивают важность навыков, другие убеждают нас в ценности умений.

Как формируются навыки - схема

Навык – наивысший уровень сформированности действия, он совершается автоматически, без осознания промежуточных этапов.

Умение же выражается в способности к действию, совершающемуся сознательно, не достигшему высшей степени сформированности. Когда ученик учится совершать какое-либо целенаправленное действие, на начальном этапе он выполняет осознанно все промежуточные шаги, при этом, каждый этап фиксируется в его сознании. Весь процесс развернут и осознан, поэтому сначала происходит формирование умений. По мере работы над собой и систематических тренировок, это умение совершенствуется, сокращается время выполнения процесса, некоторые промежуточные этапы выполняются автоматически, неосознанно. На данном этапе можно говорить о формировании навыков в выполнении действия.

Формирование навыков работы с ножницами

Формирование навыков работы с ножницами Как видно из сказанного, умение со временем превращается в навык, но в некоторых случаях, когда действие чрезвычайно сложно, оно может так и не перерасти в него. Школьник, на начальном этапе своего обучения чтению, с трудом сочетает буквы в слова. Этот процесс усвоения занимает немало времени и отбирает много сил. Читая книгу, многие из нас контролируют лишь смысловое ее содержание, мы считываем буквы и слова автоматически. В результате длительных тренировок и упражнений, умение читать доведено до уровня навыка.

Формирование навыков и умений – процесс длительный и занимает немало времени. Как правило, для этого потребуется не один год, а совершенствование умений и навыков происходит в течение всей жизни.

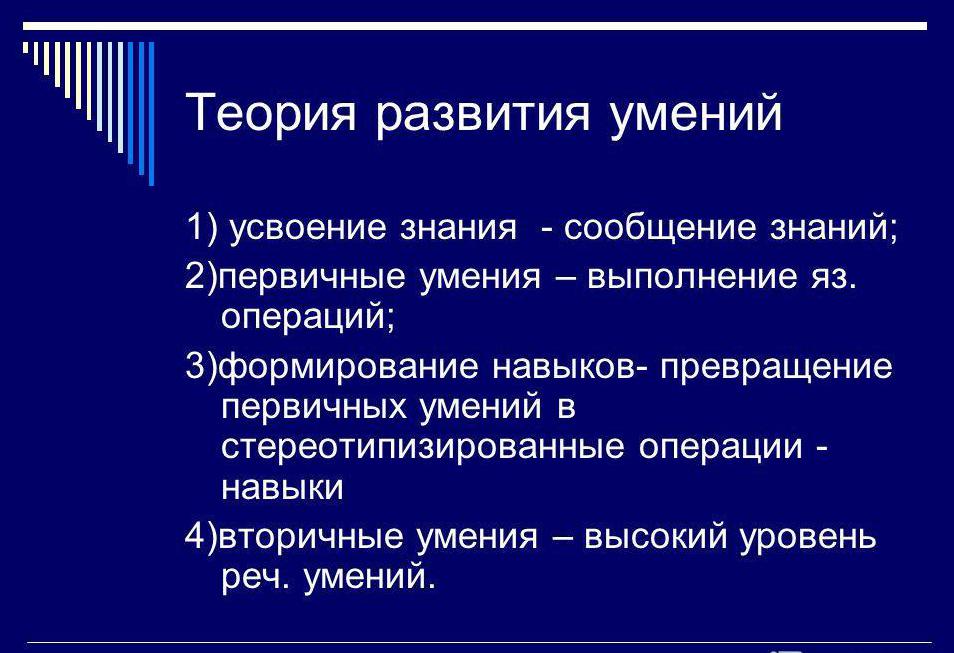

Теория развития умений

Теория развития умений Определение уровня овладения учениками действия происходит благодаря следующей классификации:

- Нулевой уровень – ученик совершенно не владеет данным действием, отсутствие умения;

- Первый уровень – он знаком с характером действия, для его выполнения требуется достаточная помощь учителя;

- Второй уровень – учащийся выполняет действие самостоятельно по образцу или шаблону, подражает действиям коллег или учителя;

- Третий уровень – он самостоятельно выполняет действие, каждый шаг осознается;

- Четвертый уровень – ученик выполняет действие автоматически, формирование навыков произошло успешно.

Условия формирования и применение знаний, умений и навыков

Одним из этапов усвоения является применение знаний, умений и навыков. Характер и специфика учебного предмета определяет тип педагогической организации этого процесса. Он может быть реализован с помощью лабораторных работ, практических упражнений, решения учебно-исследовательских задач. Ценность применения умений и навыков велика. Мотивация ученика усиливается, знания становятся прочными и осмысленными. В зависимости от своеобразия изучаемого объекта, используются различные методы их применения. Такие предметы как география, химия, физика предполагают формирование навыков, используя наблюдение, измерение, решение задач и записывание всех полученных данных в специальные формы.

Развитие умений на уроках труда

Развитие умений на уроках труда Реализация навыков при изучении гуманитарных предметов происходит посредством применения правил правописания, объяснения, распознавания конкретной ситуации, где это применение целесообразно.

Условиями формирования знаний, умений и навыков являются обобщение, конкретизация и обеспечение последовательности операций. Проработка этих задач позволяет избежать формализма познаний, так как основой решения задач служит не только память, но и анализ.

Процесс формирования новых познаний неразрывно связан со следующими условиями:

- 1 группа – условия мотивации действий учащихся;

- 2 группа – условия обеспечения корректного выполнения действий;

- 3 группа – условия отработки, воспитания желаемых свойств;

- 4 группа – условия превращения и поэтапной отработки действия.

Общеучебные навыки и умения – это те навыки и умения, которые формируются в процессе обучения многим предметам, а не одному конкретному. Этому вопросу следует уделить немало внимания, однако многие педагоги недооценивают важность этой задачи. Они считают, что в процессе обучения ученики приобретают все необходимые умения самостоятельно. Это неверно. Переработка и трансформация полученной информации школьником может осуществляется тем или иным способом, используя различные способы и методы. Зачастую способ работы ребенка отличается от учительского эталона. Контроль этого процесса преподавателем не всегда выполняется, так как он обычно фиксирует только конечный результат (решена ли задача или нет, содержательный ли ответ или малоинформативный, глубокий ли анализ или поверхностный, выполнены ли условия или нет).

Обучение и воспитание- разницы

Обучение и воспитание- разницы У ребенка стихийно складываются некоторые умения и приемы, которые оказываются нерациональными или ошибочными. Последующее развитие ребенка становится немыслимым, существенно тормозится учебный процесс, затрудняется осознание новых познаний и их автоматизацию.

Методы

Правильным методам формирования знаний, умений и навыков должно уделяться немаловажное значение в процессе обучения. Можно отметить два главных момента. Это – постановка цели и организация деятельности.

В случаях, когда учитель обнаруживает отсутствие у ученика конкретного умения, важно осознать, была ли поставлена цель перед учеником, осознал ли ее он. Только избранные учащие, с высоким уровнем интеллектуального развития могут самостоятельно определить и осознать ценность учебного процесса. Отсутствие цели – считается самым распространенным недостатком организации учебной работы. Вначале учитель может указывать ту или иную цель, к которой должен стремиться ученик, решая задачу. Со временем каждый учащийся приобретает привычку устанавливать цели и мотивы самостоятельно.

Мотивация каждого ученика индивидуальна, поэтому учителю следует ориентироваться на широкий спектр мотивов. Они могут быть социальными, направленными на достижение успеха, позволяющие избежать наказания и другие.

Что такое мотивация - определение

Что такое мотивация - определение Организация деятельности заключается в составлении перечня основных процессов, связанных со знаниями, умениями и навыками. В этот список следует включить самые важные вопросы, без которых невозможно дальнейшее продвижение. Далее, нужно разработать алгоритм решения задачи или образец, пользуясь которым ученик самостоятельно или под руководством преподавателя сможет разработать свою систему правил. Сравнивая задание с полученным образцом, он учится преодолевать трудности и сложности, встречающиеся на учебном пути. Углубление и закрепление знание происходит в случае обобщения, анализа и сопоставления работ, выполненных учащимися класса.

Школьное обучение - начало комплексного формирования знаний, умений и навыков

Школьное обучение - начало комплексного формирования знаний, умений и навыков Процесс обучения связан со способностью учащихся различать главное и побочное. Для этого предлагаются разнообразные задания, в которых нужно выделить наиболее существенную часть текста или слова, имеющие второстепенное значение.

При тренировках, необходимых для отработки умения, важно обеспечить их многогранность и нормальную интенсивность. Чрезмерная обработка одного умения может помешать правильному применению его и включению в целостную систему обучения. Нередки случаи, когда ученик, отлично усвоивший определенное правило, допускает ошибки в диктанте.

Комплексный подход и педагогическая работа – условия, которые гарантируют полноценное воспитание молодого поколения.

Похожие материалы

Сегодня обществом и государством выдвигаются всё новые требования к результатам обучения в школе. В стандартах первого поколения, целью образования была непосредственно передача знаний от педагога к ученикам а итогом, показывающим результаты обучения обозначалось овладение системой знаний, умений, навыков. В стандартах второго поколения понятие «ЗУНы» уже не используется. Меняется и цель обучения. Теперь школы должны выпускать в жизнь людей, не только усвоивших набор определенных знаний и умений, но и умеющих добывать их самостоятельно. Подразумевается, что выпускники должны обладать определенными универсальными учебными действиями (УУД).

Понятие универсальных учебных действий

Универсальные учебные действия – это совокупность способов различных действий, способствующих активному саморазвитию обучающегося, помогающих самостоятельному овладению новыми знаниями, освоению социального опыта, становлению социальной идентичности. Что же такое УУД по ФГОС, говоря простыми словами? Это действия, помогающие «научить человека учиться». Под универсальностью понимаются:

- Метапредметный, характер. Понятие УУД не относят к какому – либо одному учебному предмету

- Формируют психологические способности обучающихся

- Они находятся в основе любой деятельности обучающегося

Универсальные учебные действия выполняют следующие функции:

- Создают условия для всестороннего развития личности на базе готовности к непрерывному образованию.

- Способствуют успешному формированию умений, компетентностей, усвоению знаний в различных предметных областях.

- Обеспечивают возможности учащегося осуществлять самостоятельно деятельность учения, целеполагания, контроля и оценивания процесса и результатов обучения.

Универсальные учебные действия включают следующие виды:

- личностные

- регулятивные

- познавательные

- коммуникативные

Личностные универсальные учебные действия

Личностные УУД – это действия, обеспечивающие определение ценностно – смысловой ориентации обучающихся. Также они способствуют определению человека своего места и роли в обществе и установлению благополучных межличностных отношений.

В учебной деятельности выделяют несколько видов действий:

- самоопределение в разных сферах: профессиональное, личностное;

- смыслообразование: осознание смысла и мотива обучения, связи между ними;

- Нравственное оценивание усваиваемого материала, способность делать личностный моральный выбор, исходя из социальных ценностей .

Чтобы формировать личностные УУД, предлагается использовать следующие методические приёмы и задания:

- Групповые проекты. Обучающиеся совместно выбирают интересную и актуальную тему, распределяют роли внутри группы. Каждый вносит свой вклад в осуществление проекта.

- Ведение портфолио. Дневник индивидуальных достижений способствует созданию ситуации успеха, тем самым повышая самооценку и устанавливаю уверенность в себе. Портфолио подталкивает к стремлению к самосовершенствованию, формированию положительных характеристик личности.

- Привлечение краеведческого материала на учебные и внеурочные занятия

- Творческие задания

Характеристика регулятивных универсальных учебных действий

Регулятивные универсальные учебные действия – это действия, которые обеспечивают организацию и коррекцию учебной деятельности. К этой группе относятся:

- Целеполагание : определение цели и учебной задачи;

- Планирование: установление последовательности действий в соответствии с установленной целью и учётом предполагаемого результата;

- Прогнозирование: способность предположить результат и его характеристики;

- Коррекция: умение внести изменения в план в случае несоответствия с эталоном;

- Оценка: определение и осознание усвоенного и ещё подлежащего усвоению; оценивание усвоенного;

- Саморегуляция: способность преодолевать возникшие препятствия и конфликты;

Для формирования регулятивных УУД предлагается несколько методических приемов. В первую очередь, обучающийся должен установить и понять цель изучения какой-либо темы. Без этого невозможно успешное освоение материла. Для формирования целей занятия, учащимся в начале урока может быть предложена такая таблица:

Последнюю колонку можно заполнить и в конце урока, тогда следует изменить её название: «Что нового и интересного я узнал на уроке?» Возможны вариации и в соответствии с темой урока. Например, в начале урока истории по теме « Религия древних греков» может быть работа с такой таблицей:

Чтобы сформировать УУД планирования, целесообразно использовать следующие приемы:

- Составление плана

- Обсуждение плана решения учебной задачи

- Работа с нарочно изменённым (деформированным учителем) планом, его корректировка

Характеристика познавательных универсальных учебных действий

Познавательные УУД – это общеучебные действия, которые включают в себя:

- Самостоятельную постановку познавательной цели

- Поиск и структурирование необходимой информации при помощи различных средств

- Смысловое чтение

- Моделирование

В ряде познавательных УУД выделяют группу логических универсальных действий . Это:

- Создание гипотез и их проверка

- Установление причинно-следственных связей

- Определение логических рассуждений

- Осуществление классификаций, сравнений

Развитию познавательных УУД способствуют такие приёмы и методы: задания на нахождение соответствий, составление кластера, логической цепочки, разработка тестовых вопросов и ответов на них, работа с историческими документами.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Коммуникативными УУД называют действия, обеспечивающие социальную компетентность, способствующие получению навыков построения диалога; позволяющие интегрироваться в социальную среду. К ним относят:

- Поиск благополучного выхода из конфликтов

- Умение правильно формулировать вопросы

- Способность полно и точно выражать свои мысли

- Контроль и коррекция поведения партнера в группе

Для развития коммуникативных УУД предлагается использовать такие приёмы:

- Составление уточняющих вопросов или вопросов к выступающему

- Высказывание суждений

- Выступление с докладами или сообщениями перед аудиторией

- Продолжение и развитие суждения одноклассника

Очень нравится детям приём, который называется «горячий стул». Он подходит для закрепления пройденного материала. К доске выходят два человека. Один из них садится на стул, называемый «горячим», лицом к классу. Он не должен видеть доску. Второй обучающийся пишет на доске какой-либо термин либо дату. Класс должен объяснить сидящему значение, а тот в свою очередь, назвать само понятие.

Такой простой приём, как рассказ по иллюстрации, тоже помогает развить коммуникативные УУД. При его составлении обучающийся пользуется зрительной опорой, вызывая пассивный словарный запас. Кроме того, иллюстрации способны оживить сам рассказ, заинтересовать детей, побудить к изучению материала.

Видное место среди средств, формирующих коммуникативные УУД, занимает учебная дискуссия. Так называют обмен мнениями об определённой проблеме. Дискуссия способствует приобретению новых знаний, развитию способности отстаивать своё мнение. Существует множество форм: форум, «суд», дебаты, симпозиум, «круглый стол», мозговой штурм, техника «аквариума», «заседание экспертной группы».

Критерии сформированности УУД

Для определения степени сформированности УУД используются такие основные критерии:

- Соответствие нормативным требованиям

- Соответствие результатов освоения УУД требованиям, прописанным заранее

- Осознанность, полнота и разумность действий

- Критичность действий

Способствуя формированию и развитию УУД, учитель помогает обучающимся стать активными деятелями учебного процесса. Овладев универсальными учебными действиями, ученик не потеряется в непрекращающемся потоке информации, приобретёт очень важное умение – «умение учиться».